「江戸の粋」の開催に向けて、当店のオリジナル品が作れないかと竺仙さん担当者に相談すると、8月の始めに店の具体的な話ができればと店に来てくれましてね~

おぼろげな状態で動き出した企画ですが、新しい商品を作るとなれば、お盆前に”染め出し”の準備に入らないと10月の展示会に間に合わないとのことでした。

NNHKの大河ドラマ 「べらぼう」に刺激されるところもありまして、相談して導き出した答えが、江戸時代末期に庶民にに広がった江戸小紋と江戸時代を印象付ける模様の帯を作って当時の「江戸の粋」というものを再現出来ないだろうか?

それも地元石川県白山市で織られている牛首紬で染めてみるというのどうだろ・・・

勝手な解釈となるのかもしれないが、牛首紬の白生地を竺仙さんに持ち込んで着物と帯を作ってみることとしました。

新しい商品を作るというのは、お客様にアピールできるビジネスチャンスでもありますが、会を取り組む側の姿勢として自らの心意気がないと会に力が入らない。

リスクは伴うが、そのリスクを力に替えてチャレンジすることに商売の醍醐味がある。

そんな想いから江戸小紋を一点、染帯を2点染め出すこととしました。

そして今日、染め出した商品が竺仙さんから届いたのです。

オリジナル商品を作るといって、勢いに乗って染め出したもの心配でなりませんでした。

荷物を明けて確認すると、これまでとまったく違った模様を染め出していたことを確認しました。

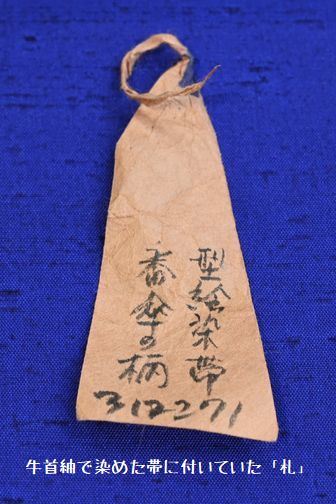

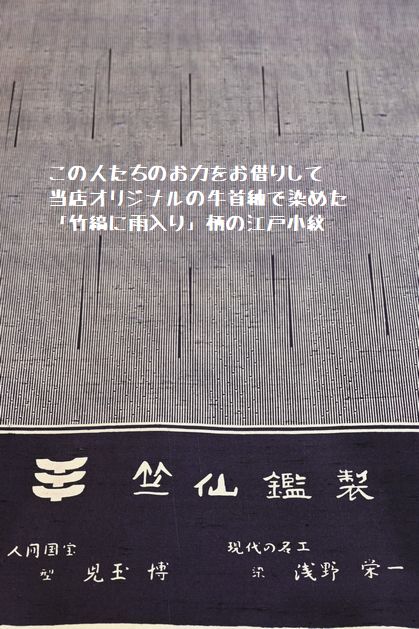

【牛首紬で染めた帯に付いていた札】

染上がってきた帯の端にこのような札が付いていました。

「型絵染 番傘の柄」

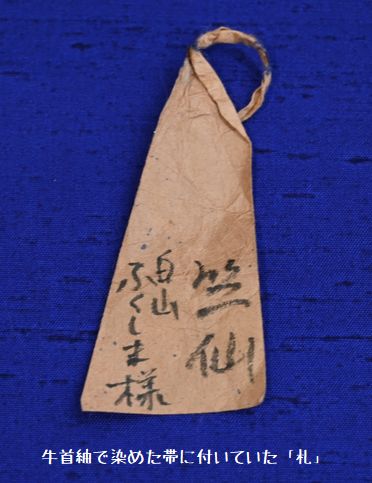

【牛首紬で染めた帯に付いていた札】

その札の裏には「竺仙 白山ふくしま様」

私が頼んだ模様ですが”この色だったっけ”みたいな印象がありました。

私の解説を入れる前に、染上がった江戸小紋と型絵染の帯をコーディネートしてみたのでご覧ください。

【牛首紬で染めた江戸小紋と型絵染の帯で江戸の粋を演出】

江戸小紋は紫地で番傘の帯で組み合わせてみました。

江戸時代の”いなせな着こなし”というものがあるように思いますが、皆さんはどのような感想をお持ちになったでしょうか?

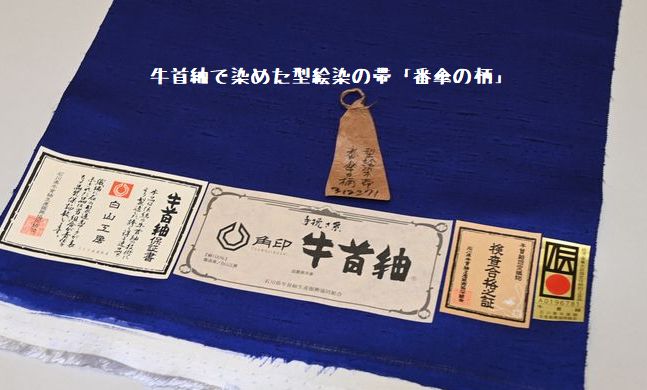

【牛首紬を竺仙に持ち込んで染めていただいた型絵染の帯「番傘の柄】

店から送った牛首紬の生地を使って染めているので、帯地に張りあり、牛首紬の生地に現れる糸の節もしっかり見えなす。

【型絵染の帯「番傘」六通柄】

この帯が垂がブルーで本体は紺と緑の雨傘が目に付きますが、全体を雨傘で埋め尽くされていて、お太鼓から腹まで模様が続いて描かれている”六通柄”の型絵染の帯になります。

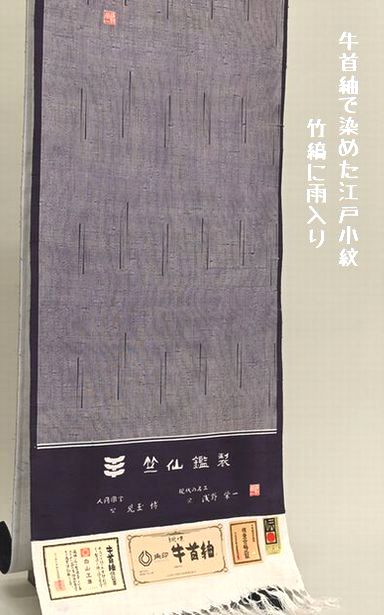

【牛首紬で染めた江戸小紋「竹縞に雨入り」の模様】

江戸小紋は「竹縞に雨入り」という模様で、番傘模様の帯を合わせることで、「雨と傘」の繋がりから小粋な着こなしが見えてくると思いませんか?

ここに江戸の粋が隠されているのではないでしょうか?

【竹縞に雨入り柄の江戸小紋を浅野栄一さんに染めていただく】

染を以前当店の展示会で力を貸してくださった染職人・浅野栄一さんに染めていただきました。

浅野さんは80歳になったら引退すると言っていたので、後1.2年は染めていただけうですが、後継者が育っていないので、人間国宝の児玉博さんの型紙を使いこなせる染師がいなくなるかもしれません。

その意味でも価値のある江戸小紋かと思っています。

今月の17日より3日間、こちらの商品の解説を私と竺仙担当とでさせていただきますので、お時間が取れる方は是非「江戸の粋」を見に来てください。

今日もまとまりのない記事になってしまいました。

辻褄の合わない文や誤字も多くあるかと思いますが、改めて読み返すエネルギーが残っていなくて、ここで記事を閉じることとします。

それではこれにて・・・

お休みなさい。

はじめまして。きものふくしま店主福島正弘です。

石川県、金沢市のお隣の白山連峰が見えるところで着物と和雑貨を販売しております。

着物和装に携わって約40年。県内外問わず、全国の着物ファンの方々から様々な相談を受けております。

店主の紹介をさせていただきます。

昭和30年、福井県に生まれる。 昭和48年に京都の染屋で修業を積み、その後昭和51年に石川県の呉服店へ勤務。着物の世界に触れながら「いつか自分のお店を持ちたい」という夢を抱き続け、昭和61年に 「きものふくしま」 を創業しました。

創業当初は無店舗での経営からスタートし、10年目に念願の店舗をオープン。以来、着物ファンを増やすことを使命に、お客様とのつながりを大切にしてきました。

情報発信への取り組み 25年前から四季を楽しむ情報紙『あ・うん』を毎月発行。 20年前からは毎日ブログを更新し続け、新しいお客様との出会いを広げています。

技術と経験 約40年にわたり呉服業界で培った確かなコーディネート力には自信があります。お客様一人ひとりの個性を引き出し、着物をより身近に楽しんでいただけるよう努めています。

「きものふくしま」は、着物を通じて人と人を結び、四季の彩りを楽しむ暮らしを提案し続けています。

法人名: 有限会社きものふくしま

法人番号: 8220002000118

白山市商工会会員

本日までのブログ総数:7,177記事